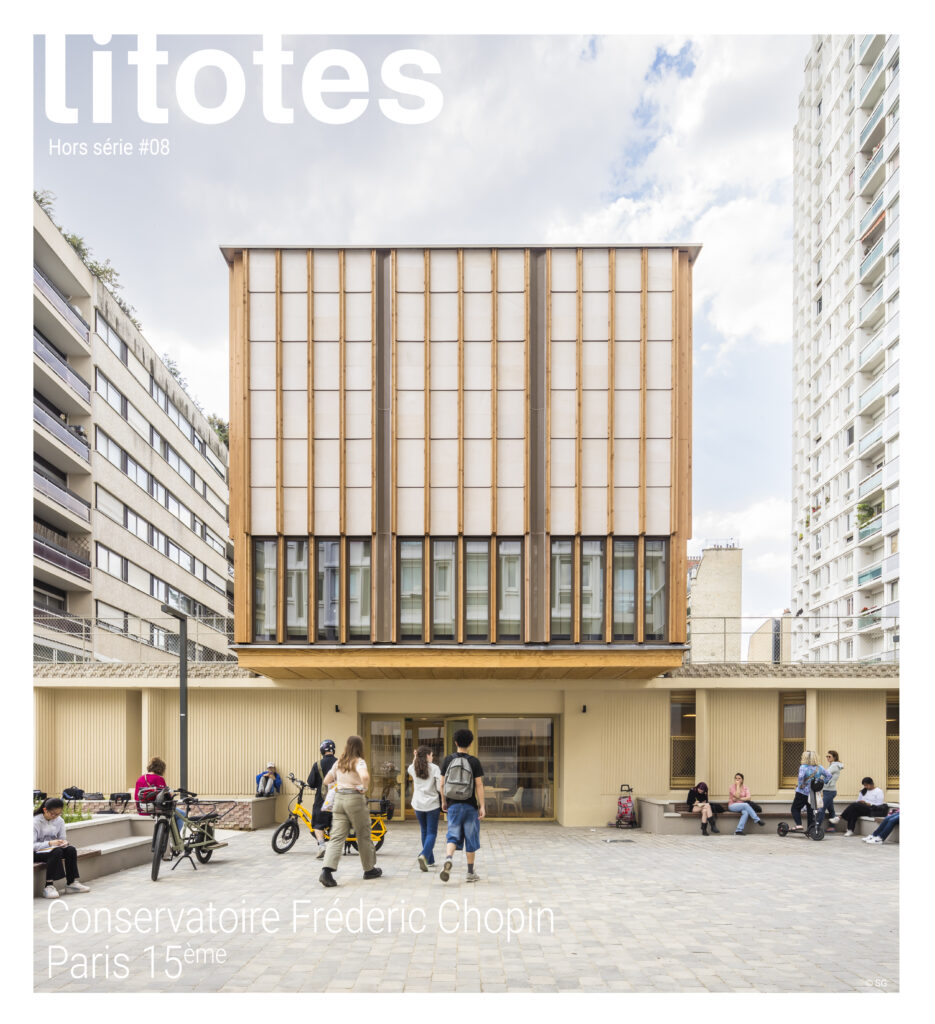

Conservatoire Frédéric Chopin

Contexte et programme

Le conservatoire Frédéric Chopin a été construit en 1976, il a connu une première extension en 1995 puis une seconde livrée au printemps dernier.

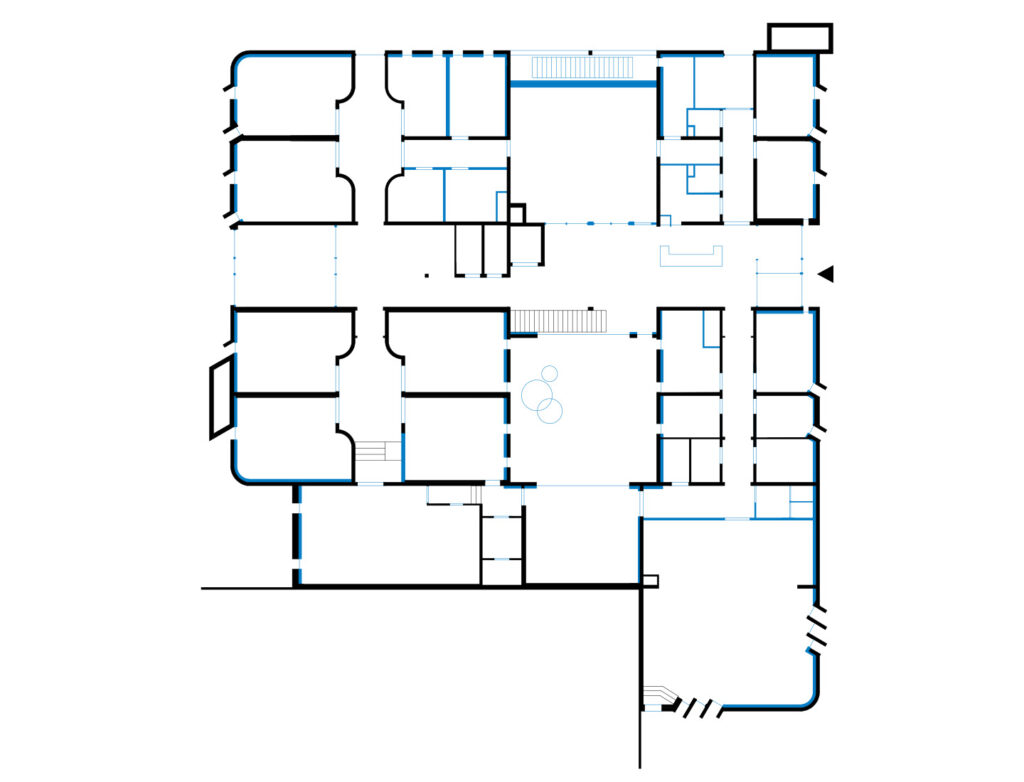

Le programme accompagne l’augmentation du nombre d’élèves et l’évolution des pratiques. Il comporte l’ajout de salles de cours, une rénovation de chaque espace ainsi qu’une restructuration fine du hall et de l’ensemble des fonctions mises au point en concertation pendant les études.

Le conservatoire gagne en visibilité un demi-siècle après sa construction.

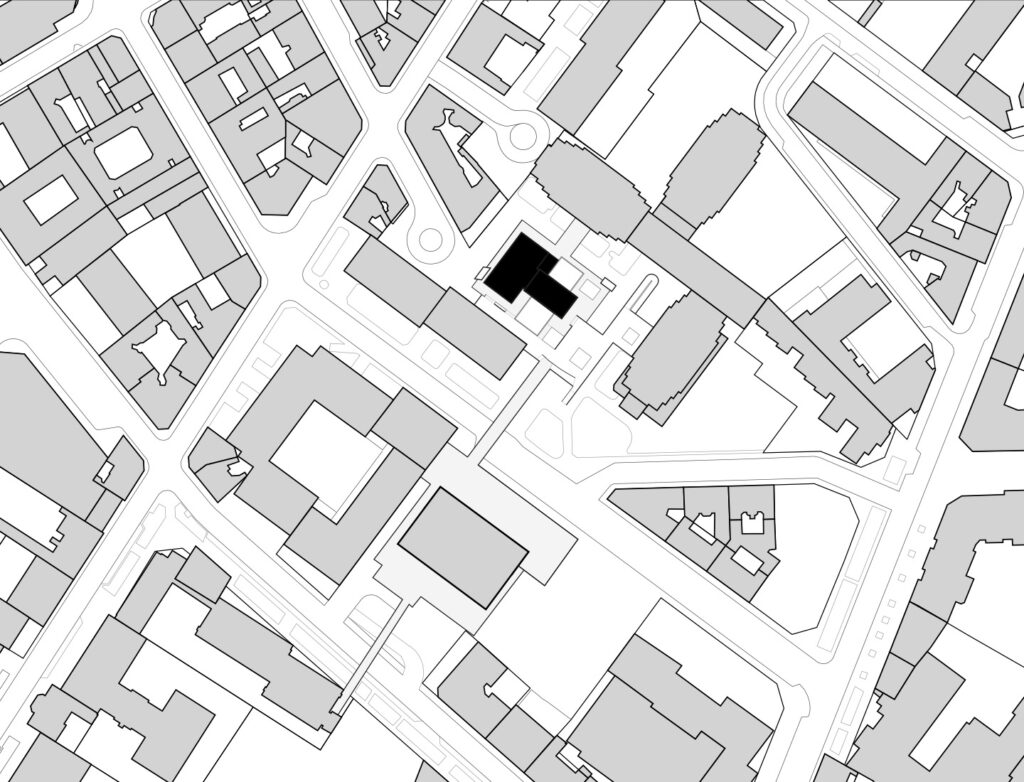

En 1975, Zehrfuss conçoit le quartier Bargue-Procession sur la frange ferroviaire du 15ᵉ arrondissement libérée par le déplacement de la gare Montparnasse, avec des tours et une dalle intégrant le conservatoire par Philippe Bigot.

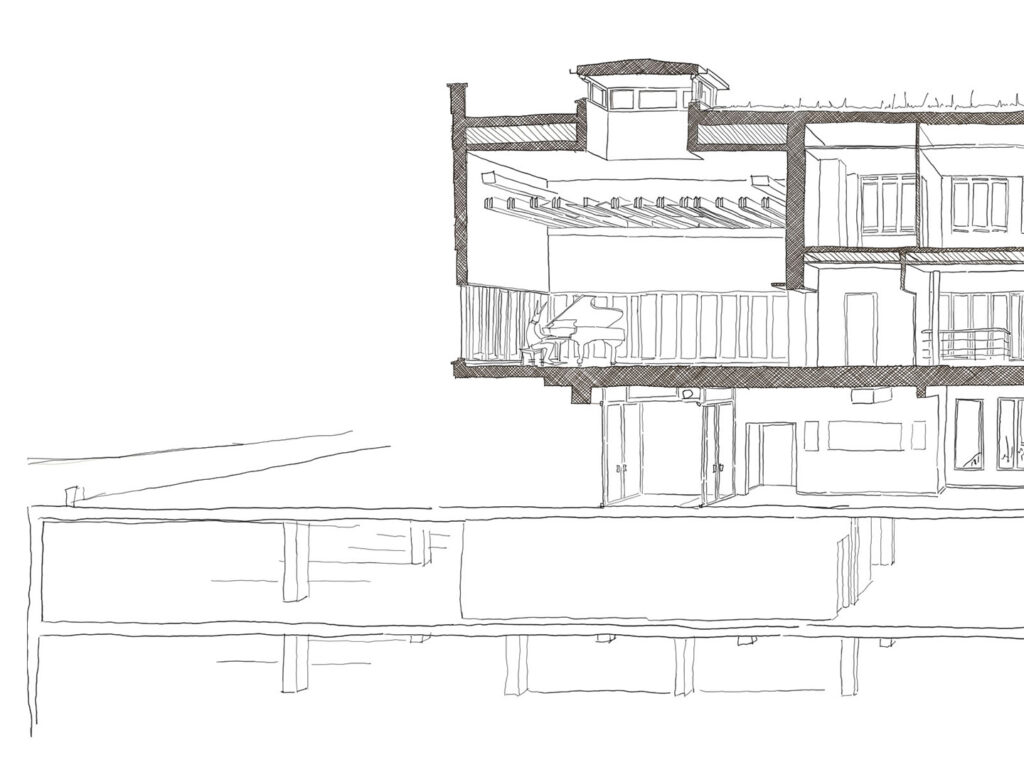

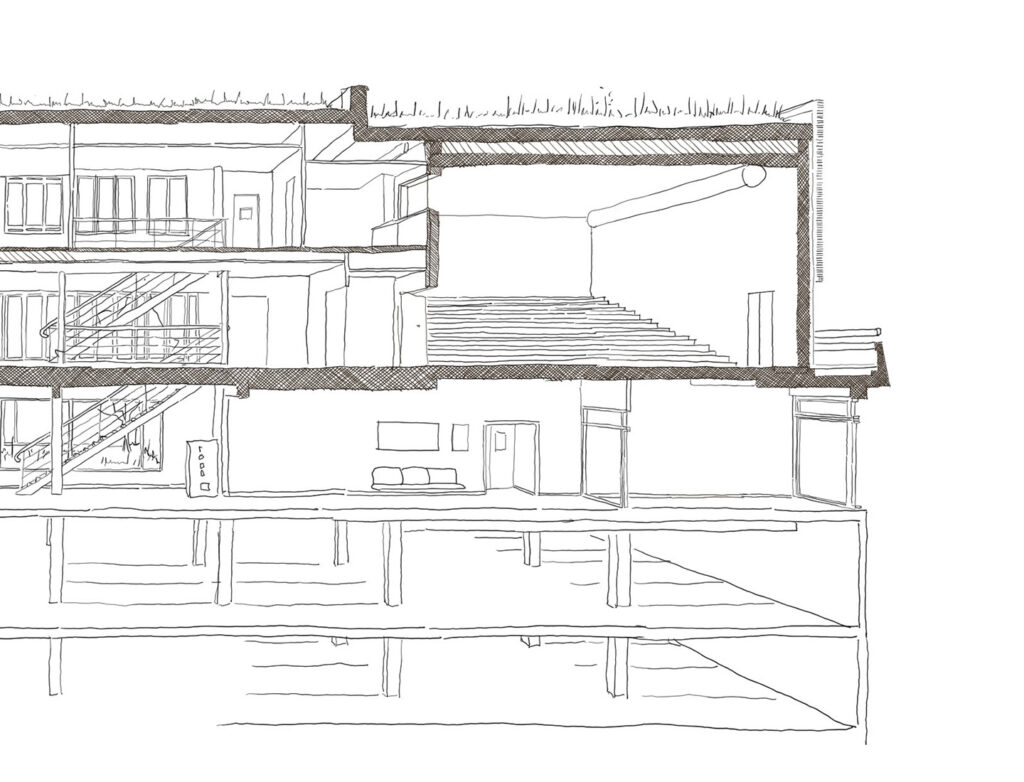

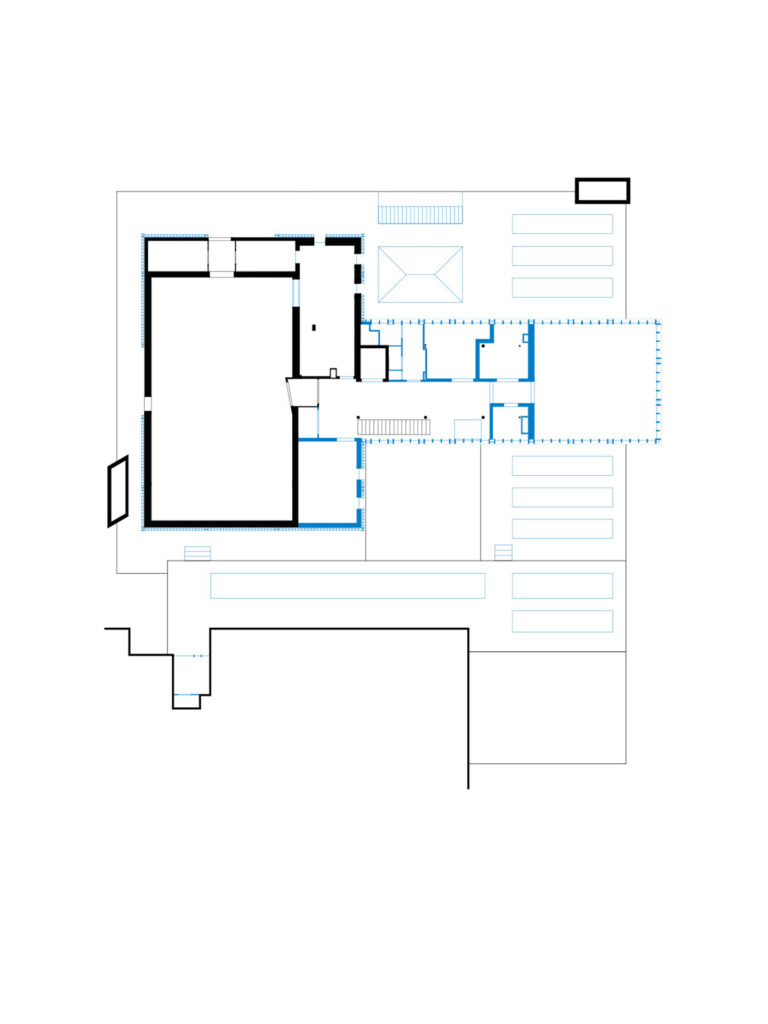

Initialement presque souterrain, le bâtiment se développe autour de deux patios, seul un pavillon d’entrée émerge. Du projet d’origine subsistent le socle en béton et l’organisation efficace.

En 1995, Didier Bigot réalise une surélévation avec des bureaux entre les patios et un auditorium massif en arrière-plan, composition reprise lors des agrandissements de 2025.

La démolition de la dalle est envisagée dès les années 2000. Paris Habitat et la Ville de Paris coordonnent alors la restructuration du conservatoire et de ses abords.

Les études débutent en 2018. Les démolitions ont lieu en 2023 : le conservatoire émerge sur une nouvelle placette, respirant mais niché en cœur d’îlot. La séquence urbaine sur la rue Bargue ne permet que quelques secondes pour identifier l’entrée, que la lisibilité doit rendre immédiate tout en préservant la quiétude du site.

Usages et interventions

Un volume clair posé sur un socle devant une placette. Avec ce dispositif presque banal, l’équipement, restitué par le travail urbain puis requalifié apparaît lisible et avenant. Le bâtiment troglodytique des années 60 termine sa seconde mue.

Les litotes désireuses d’une intervention claire et mesurée ont glané les éléments constitutifs de leur projet dans le chaos d’un site bousculé, mal aimé, en cours de redéfinition. Trois volumes : le socle tellurique voulu par Zehrfuss, l’auditorium massif et le léger volume d’entrée de Didier Bigot.

L’entrée est au centre de l’ensemble moderne. Un volume la surplombe, il est tramé de bois et paré d’un lumineux calcaire qui rayonne au milieu du béton, exprime l’évolution des modes constructifs sans opposer les périodes. Cette console signale et protège à la façon d’un auvent. Elle est réalisée au premier étage dans le prolongement du bâtiment de bureaux préexistant. Elle contient et met en scène la salle de répétition de l’orchestre dont l’activité est perceptible à travers la baie basse qui court sur ses trois façades.

Avec une écriture lisible et un usage pratique finement mis au point, le parti architectural développe une simplicité surprenante au regard de son contexte au sens urbain, technique et opérationnel tout en contribuant de manière affirmée aux questionnements actuels sur l’intégration du réemploi au cœur même de la conception architecturale.

Enveloppe de réemploi

Utiliser le réemploi non pas pour « décorer » mais pour construire, c’est un cap difficile à passer. Les parements de l’équipement sont réalisés en matériaux réemployés. Un pavé de sol trouvé sur place, un parement calcaire récupéré via une plateforme.

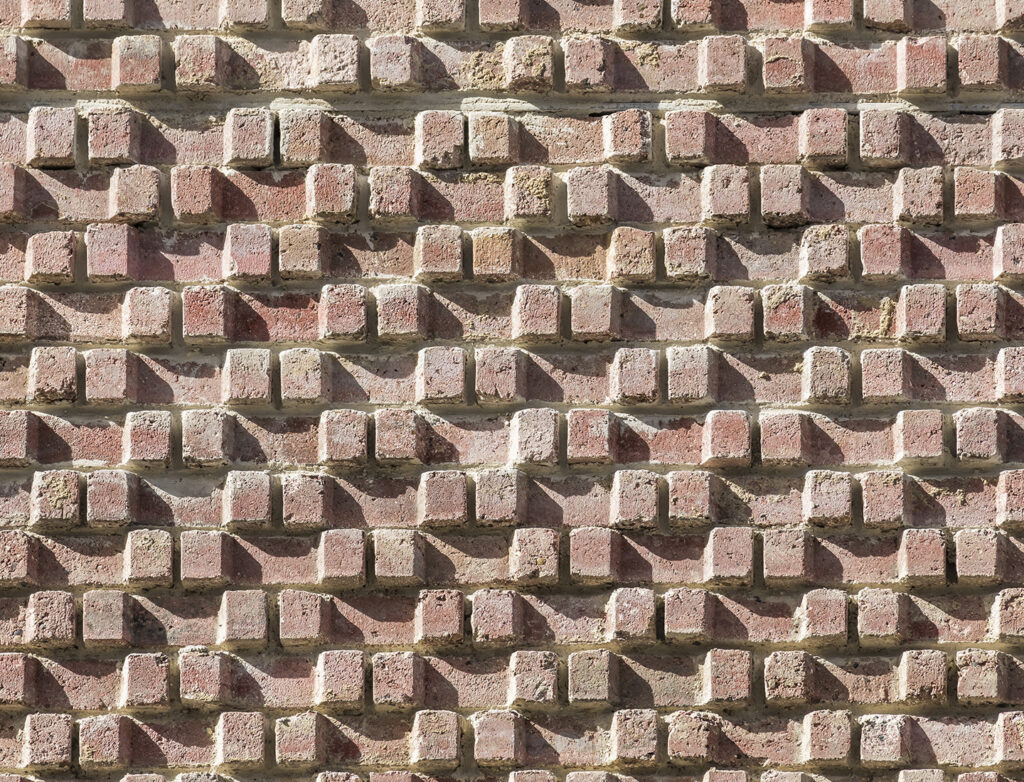

Les 30 000 pavés utiles à cet ouvrage étaient présents sur site. Leur dépose était prévue dans le cadre du chantier voisin que menait Paris Habitat sur les abords du conservatoire. Les deux maîtrises d’ouvrages se sont entendues pour transmettre le matériel d’un chantier à l’autre. Le pavé a été caractérisé, selon une procédure proche de celle appliquée à un nouveau produit et l’autorisation de l’utiliser comme une brique a été obtenue.

L’assemblage de pierre et de bois du volume d’entrée rayonne d’une tonalité plus chaleureuse que le béton alentour. Les épines saillantes projettent un ombrage crénelé sur le parement calcaire légèrement fruité. Les doubles épines reliées par une tôle ajourée masquent et protègent les ouvrants, leur rythme composant avec la structure existante que la façade bois recouvre uniformément.

Les pierres blanches d’Espagne, extraites dans les années 80 pour le lycée Ampère de Marseille, ont été déposées et stockées par Raedificare en 2022. Il n’existe pas de technique courante pour un parement pierre sur ossature bois : la pierre, maintenue par des parcloses en bois comme un vitrage, a fait l’objet d’une ATEx obtenue par le studio Lada en 2018. Une nouvelle ATEx a été développée pour ce chantier, esquissant un cheminement vers un usage courant.

Surface

Avant travaux : 1350 m² SDP

Après travaux : 1560 m² SDP

Consommation

Plan climat 2050, – 60% de consommation d’énergie

Biosourcé

Réhabilitation : Fibois niveau 1. 19 Kg de biosourcé/m²

Extension : Fibois niveau 3. 67 Kg de biosourcé/m²

Masse totale de biosourcé : 43 443 Kg (soit 27,34 Kg/m²)

Carbone

Rénovation : BBCA performant. 33 points,1180 kg eqCO2/m²

Neuf : BBCA excellent. 36 points,1108 kg eq CO2 / m²

Réemploi

30.000 pavés autobloquants en béton

162 m² de pierre calcaire

109 m² de brise-soleil transformés en jardinières

110m² de dalles sur plots

230m² d’isolant thermique

50 baffles acoustiques

52 portes intérieures en bois transformées en volets acoustiques

32 ml de garde-corps

11 équipements sanitaires

25 radiateurs

Maitrise d’ouvrage : Ville de Paris

Architecte : litotes

BE TCE : Biotope

BE Structure : Pratec

BE Environnement : Tribu

BE acoustique : Art acoustique

BE SSI : Batisafe

BE Géotechnique : Semofi

Bureau de contrôle : Apave

CSPS : Projectio

AMO commissionnement : Akéa Energie

Entreprise Générale : CBC Service

2019 : Concours

2023 : Démarrage chantier

2024 : ATEX

2025 : Réception de chantier